Fibras sintéticas, artificiales y naturales

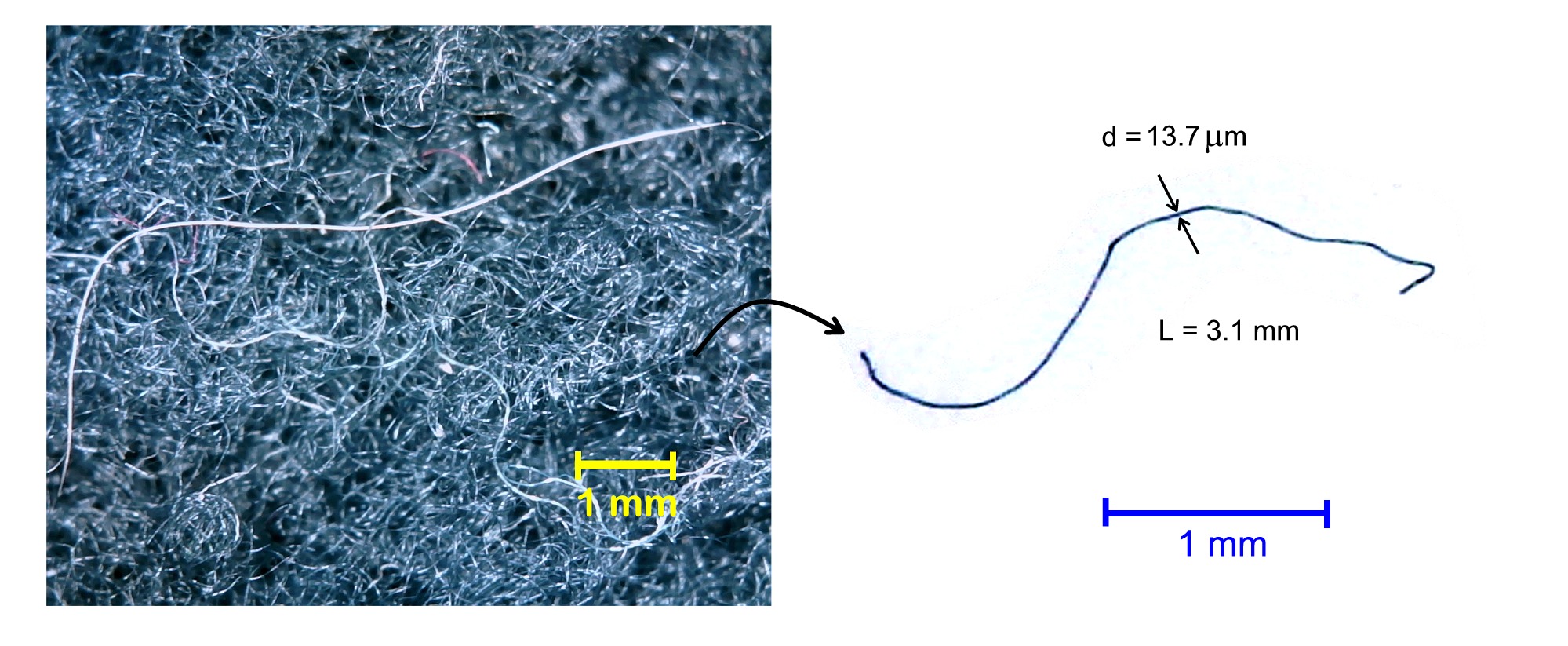

De manera poco formal se puede definir fibra como aquella partícula en la que una de sus dimensiones es considerablemente superior a las otras dos, que además son iguales o muy similares entre sí. Sin embargo, la definición precisa de fibra en el contexto de la investigación sobre contaminantes plásticos encierra cierta complicación. El Grupo de Expertos sobre Aspectos Científicos de la Protección Ambiental Marina (GESAMP), considera microplástico a una partícula de polímero sintético cuya dimensión mayor es inferior a 5 mm y no inferior a 1 µm. Este definición no distingue la forma de la partícula, por lo que en caso de fibras, la dimensión mayor corresponde con su longitud. El hecho de que las fibras sean flexibles y su longitud cambie con la configuración es una complicación adicional que no suele tenerse en cuenta. Para evitar ambigüedades, se considera longitud de una fibra a su máxima longitud cuando se encuentra totalmente estirada y fibra microplástica a aquella cuya longitud es inferior a 5 mm (y superior o igual a 1 micra) y cuyo componente principal es un polímero sintético.

Para añadir complejidad, los comités de evaluación de riesgos (Committee for Risk Assessment, RAC) y de análisis socioeconómico (Committee for Socio-economic Analysis, SEAC) de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) en su propuesta de restricción de los microplásticos añadidos intencionadamente a ciertos productos consideran fibra a una partícula de forma aproximadamente cilíndrica cuya longitud es ≤ 15 mm y cuya relación de aspecto (cociente entre longitud y diámetro) es > 3. (La relación de aspecto 3:1 procede o es coincidente con la regulación sobre las fibras de amianto establecida por la Organización Mundial de la Salud.) Como se puede apreciar la definición es solo parcialmente coincidente con la usualmente empleada en contaminación ambiental.

Además, se da con frecuencia un curioso error terminológico que consiste en denominar 'microfibras' a las fibras de polímero sintético que caen en el rango de tamaño de los microplásticos. Es un error en el que cae incluso la GESAMP en sus informes y que se debe de evitar porque la palabra “microfibra” tiene un sentido técnico específico. Se trata de fibras textiles de menos de 1 dtex (un decitex, siendo 1 tex el peso en gramos de 1000 m de hilo) o, en Estados Unidos, 1 denier (peso en gramos de 9000 m de hilo). La mayoría de las microfibras comerciales están compuestas de poliéster o poliamidas y su diámetro es menor de 10 µm (un orden de magnitud más finas que un cabello humano) aunque obviamente solo son microplásticos si su longitud es inferior a 5 mm.

Las fibras sintéticas (fibras microplásticas) constituyen una fuente importante de contaminación por microplásticos. La liberación de estas fibras procedentes de tejidos durante su uso o lavado representa una fuente importante de emisión de polímeros sintéticos y sus aditivos al medio ambiente. Se ha descrito que estas emisiones pueden llegar a las decenas de miles de fibras por gramo de tejido en cada lavado (sobre todo en los primeros lavados lo que posiblemente se debe a hilos atrapados en el interior del tejido durante la producción). Este hecho y la discusión sobre la forma en la que podría evitarse o reducirse se ha convertido en un tema popular en los medios de comunicación. Se sabe que, al igual que sucede con otros microplásticos, estas fibras escapan con relativa facilidad de las plantas de tratamiento de aguas residuales y suponen un flujo constante de contaminantes que llegan a nuestros ríos y mares.

Las fibras microplásticas no solo van a parar a nuestras aguas, sino que constituyen una parte importante del depósito atmosférico de contaminantes particulados. Las tasas de depósito son particularmente elevadas en los centros urbanos y tanto mayores cuanto mayor es la densidad de población. Se han descrito tasas de depósito de más de mil microplásticos por metro cuadrado y día en el centro de Londres, de los cuales la gran mayoría (> 90 %) eran fibras microplásticas. Se sabe también que las fibras son más móviles que otros microplásticos, siendo capaces de recorrer distancias de miles de kilómetros arrastradas por la circulación atmosférica.

Sucede, sin embargo, que las fibras cuyo componente principal es un polímero sintético no son las únicas que emitimos al medio. La ISO/TR 11827:2012 (Textiles — Composition testing — Identification of fibres) clasifica las fibras en naturales y manufacturadas. las manufacturadas pueden ser sintéticas (polímeros sintéticos) o artificiales (elaboradas a partir de macromoléculas existentes en la naturaleza como celulosa, látex o proteínas). Las naturales incluyen una amplia gama de fibras de origen animal (seda, lana), vegetal (algodón, cáñamo) e incluso mineral (amianto). Es importante distinguir las fibras artificiales (como la viscosa) de las naturales (como el algodón) aunque químicamente pueden ser muy similares (el algodón está constituido por celulosa y la viscosa es celulosa regenerada).

Algunos científicos han relacionado las fibras textiles naturales como contaminantes ambientales puesto que su origen es esencialmente antropogénico, con independencia de si proceden o no de polímeros naturales. Esto es así porque las fibras de nuestra ropa pueden proceder de macromoléculas naturales, pero han pasado por un procesado industrial y como se ha indicado en una entrada anterior han sufrido diversos procesos industriales que implican la incorporación de aditivos químicos que pueden ser compuestos sintéticos que de esta forma se diseminan en el medio ambiente. Los riesgos que plantean estas fibras son poco conocidos, pero su abundancia en el medio ambiente se ha descrito en numerosas ocasiones. Además todas las fibras, de origen natural o no, pueden interactuar con otros contaminantes del medio, alterando su distribución gracias a su elevada movilidad.

En definitiva, las fibras son una fuente importante de contaminación del aire y del agua. Provienen de los tejidos que producimos e incluso las naturales, como el algodón, deben de ser consideradas un contaminante potencial debido a que han pasado por un procesado industrial y por su capacidad de interactuar con otros contaminantes. Las fibras naturales que no tengan un origen totalmente natural (restos de plantas, por ejemplo) deben de considerarse un material artificial y se debe de evitar su dispersión en el medio ambiente. Al menos su dispersión incontrolada. A este fin, la Directiva 2008/98/EC tal como fue modificada por la Directiva (EU) 2018/851 y su transposición en la Ley 7/2022, establecen la obligatoriedad de recoger de forma separada los residuos municipales textiles antes de 31 de diciembre de 2024. Una obligatoriedad consecuencia del incremento constante (y de dudosa necesidad) en la producción de textiles y de su bajísima tasa de reciclaje.